‘영화는 종합 예술이다’ 라는 말은 상당히 오랜 시간 들려 오는 이야기 중 하나이다. 문학, 미술, 음악, 무용 등 예술의 많은 요소가 영상이라는 도구로 합쳐지는 이 예술에도 천문학과 별은 생각보다 더 많이, 곳곳에 스며들어 있다. 주제 자체가 우주를 다루고 있는 영화부터 모티브만 천문학에서 따 온 것까지 다양한 작품 중 아주 사소하고 쉽게 넘어갈 수 있는 부분에 돋보기를 가져다 대보려 한다. 영화적인 호불호나 평가와 관계없이 작품 속에 담긴 특정 장면 속 짧게 등장하는 우주의 모습을 살펴보도록 하자.

<천문: 하늘에 묻는다>는 2019년에 개봉한 영화로 세종대왕과 장영실을 투톱으로 내세운 사극이다. 최고의 성군이자 과학기술의 전성기를 이끌었던 세종대왕과 조선 최고의 과학기술자로 알려진 장영실이 주인공인 만큼 배경 스토리에 여러 발명품이 등장한다. 완전 자동 장치로 개량된 자격루(물시계), 천체 관측기구인 간의와 혼천의 등 실제 세종대왕과 장영실이 개발한 것으로 알려진 것이 영화 속에 구현되어 있다. ( 물론 실제 세종대왕 시대에 만들어진 자격루와 혼천의는 현재 전해져오고 있지 않다. ) 이렇게 과학적 내용을 중점으로 바탕에 깐 영화에서는 어떤 질문을 던질 수 있을까?

북극성은 누워서 볼 수 있을까?

영화에서 상당히 자주 등장하면서 중요하게 언급되는 별이 하나 있다. 바로 북극성이다. 실제로 북극성은 동양에서 제왕의 별을 의미했다. 그런 이유 때문에 세종대왕을 북극성에 비유하려는 모습이 작품 곳곳에서 나타난다. 문제는 두 주인공이 근정전 뒤편에서 누워서 별을 보는 장면에서 드러났다.

두 사람이 앉아서 근정전의 밤하늘을 쳐다보다가 급기야 누워서 별을 보기 시작한다. 사실 별 관측 때 눈으로 넓게 보기 가장 좋은 자세가 누워서 보는 것이기는 한데 그 상태에서 북극성을 가리키기 시작한다. 그런데 그 각도가 거의 90도 각도라니? 북극성의 고도는 현재 서울 기준 약 37도 정도가 된다. 절대 머리 꼭대기에 북극성이 있을 수 없다. 그렇다면 1400년대의 조선에서는 북극성의 위치와 고도가 달랐던 것일까.

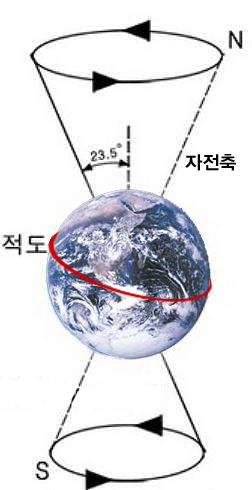

시대에 따라서 별의 고도는 조금씩 달라지게 된다. 지구의 자전축이 고정된 채로 돌지 못하고 흔들리기 때문인데 이를 세차운동이라고 한다. 그 결과 자전축이 움직이니 우리가 부르는 북극성(자전축 위에 있는 별)도 달라지게 되고 모든 별의 고도가 조금씩 변하게 된다. 단지 그 기간 차이가 어마어마하게 길다. 현재의 북극성이 이름을 이어받게 된 것은 서기 500년 경부터이다. 그러니 그사이 다른 별이 북극성 행세를 할 리 없는 것이다. 마찬가지로 별의 고도 역시 크게 달라지지 않았다. 현재 남아있는 해시계(앙부일구)에 표시된 북극고도는 약 37도로 미세하게 측정하면 지금과 약간의 차이가 있지만 거의 비슷한 값을 보여준다. 장영실이 만든 앙부일구는 현재 없어졌고 남아있는 것이 18세기 제작된 것임을 감안해도 그 고도가 1400년대에 머리 꼭대기에 자리 잡을 가능성은 없다.

그럼 북극성은 누워서 보는 것이 아예 불가능한 것일까? 사람의 시야각은 생각보다 넓다. 머리를 고정 시켰다고 할 때 볼 수 있는 각이 상하좌우 대략 120도를 넘어간다. 그렇다면 고도 37도의 북극성은 당연히 눈에 들어와야 한다. 단지 그 넓은 시야각 중에서 대부분은 흐릿하게 보이는 ‘주변시’라는 점이다. 눈에 초점을 맞춰 제대로 보려면 누워서 흘겨보는 걸로는 한계가 있다. 그런 면에서 영화 속 베개도 없이 완전히 누워서 (눈동자 조차도 아래로 움직이지 않고…) 북극성 주변을 바라보는 두 주인공의 시력은 상상 이상이라 할 수 있겠다.

북극성은 가장 밝은 별일까?

영화 속에서 장영실은 비가 와서 별을 보지 못해 아쉬워하는 세종대왕을 위해 창호지에 구멍을 뚫어 간이 천체 투영기를 만든다. 먹으로 칠한 창호지에 뚫린 구멍 속으로 비추는 촛불이 아름답게 보이는 장면인데 여기서 대놓고 북극성이 가장 밝은 별이라는 대사가 등장한다.

별자리나 별에 관심이 없는 사람도 북극성이라는 것은 한 번쯤 들어보게 된다. 이렇게 유명한 별이다 보니 자주 착각하는 것 중 하나가 북극성이 ‘가장 밝은 별’이라는 것이다. 실제 북극성의 밝기는 2등성에 불과하다. ( 물론 2등성도 우주 전체의 별 중에서 보자면 절대 어두운 별이 아니다. ) 가장 밝게 보이는 별은 겨울철에 뜨는 큰개자리의 시리우스로 북극성보다 10배 이상 밝다. 혹시 과거에는 북극성이 더 밝은 별이었는데 지금은 어두워진 것일까? 북극성은 지금도 밝기가 변하는 별이기는 하다. 단 그 변화 폭이 그리 크지 않아 우리가 맨눈으로 느끼기는 쉽지 않다. 추가로 몇몇 연구에서는 북극성이 과거보다 현재 더 밝다고 주장하기도 한다. 그렇다면 세종대왕이 봤던 북극성은 지금보다 어두우면 어두웠지 절대 눈에 확 띌 정도로 밝은 별은 아니었을 것이다.

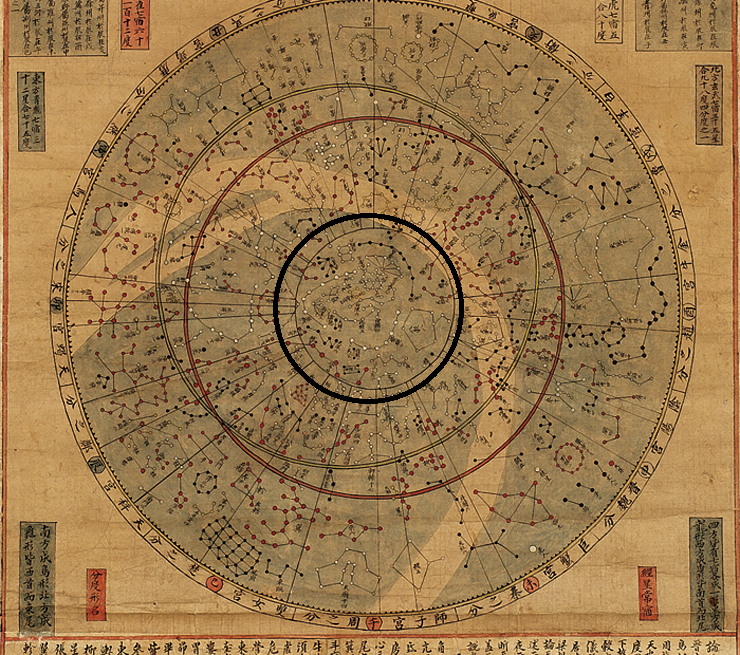

그렇다면 밝기 순위로 봤을 때 50등 가까이 되는 북극성이 왜 제왕의 별이라는 중책을 받고 밝은 별이라는 착각까지 일으킨 것일까. 이유는 간단하다. 북극성이 지구 자전축에 가까운 별 중 가장 밝다 보니 항상 보이는 길잡이 역할을 했기 때문이다. 계절과 날씨, 시간의 변화에도 항상 보이는 주극성의 영역을 동양 천문학에서는 자미원이라 부르며 하늘나라 임금이 있는 궁궐로 인식했다. 이런 부분들을 생각하면 영화 속 장영실이 언급한 가장 밝은 별 북극성은 물리적인 ‘밝기’를 의미하는 것이 아니라 별자리로서 의미에 더 중점을 둔 발언이었을까?

<천문 : 하늘에 묻는다>는 사료 속에서 사라진 장영실의 말년 내용을 여러 상상력을 동원하여 새롭게 구성한 픽션 영화이다. 물론 그 속에 등장한 많은 배경 내용이 모두 거짓은 아니었으며 세종대왕의 애민정신과 과학기술에 대한 열정은 아주 인상적으로 그려내고 있다. 영화 속 시기로부터 600년이 넘게 지난 현재도 우리는 세종대왕의 영향력 아래 지내고 있다. 만원 지폐를 펼쳐 앞 뒷면을 바라보자. 세종대왕의 모습으로 장식된 앞면과 혼천의로 장식된 뒷면. 어쩌면 우리 모두 북극성에 가장 잘 어울리는 한민족 최고의 ‘제왕’ 세종대왕의 힘으로 오늘 하루를 살아가고 있는 것은 아닌가 싶다.

참고자료

1. 천문:하늘에 묻는다. 허진호 감독. 롯데엔터테인먼트. 2019

2. Nola Taylor Tillman. 2014. The North Star Polaris Is Getting Brighter. SPACE.COM

3. 이태형. 2016. 북극성은 가장 밝은 별이 아니다!. Science Times

Copyright 2021. 의왕천문소식 김용환 연구원 All right reserved.

dydgks0148@astrocamp.net